※記事中では、インタビュー当時のサービス名(ネクパブ・オーサーズプレス)で表記しております。

本を出版したきっかけ

より深く、より広く発信できる方法を探して

「このままではオオサンショウウオが消えてしまう。」こう話す高松さんは当時87歳でした。過疎化の進む広島県の里山で、国の特別天然記念物オオサンショウウオの保全活動を30年にわたって続けてこられた方でしたが、年齢とともに調査も普及活動も難しくなり、この生物がそこにいることを知る人は徐々に少なくなっていました。

そして、棲息していることが知られていないために、オオサンショウウオに配慮のない河川改修工事が進み、いつしか川はオオサンショウウオにとって棲みにくいものになってしまっていたんです。「昔はカエルのように当たり前にいたのに、幼生(子)の姿はもう10年も見ていない。」危機的な状況の中、僕たちの活動は始まりました。

活動のテーマは「たくさんの人に知ってもらうこと」。存在を忘れられたことで消滅の危機に陥った生き物を救うには、広く知ってもらうことが不可欠だと考えたわけです。これまでにもさまざまな方法で情報発信してきましたが、今回のPOD出版はその究極の形だと考えています。

清水さん 僕たちは同じ研究室の卒業生で、私が先輩、山﨑くんが後輩です。博物館に勤務する私のところに、大学院生だった山崎くんが質問に来たことがきっかけで知り合い、いまや名コンビに(笑)。2011年から博物館と地域で連携し、オオサンショウウオの保全に取り組んでいます。

山﨑さん 活動を続けて5年経ったころ、高松さんが亡くなられたのは一つの大きな転機になりました。以前、東広島市の教育委員会からの依頼で『オオサンショウウオがいるらしい』という小冊子を作ったことがあったのですが、お葬式の時、棺にそれを置いてくれていたんです。

オオサンショウウオを子どもたちに伝えたい、残したいという思いでずっと活動されてきた方が、その冊子をそれだけ大切なものとして受け止めてくださっていたんだと思うと、嬉しかったのと同時に「もっとやれることがあるんじゃないか」と思ったんです。それまでもできることを全力でやってきたんですけど、できない部分まで手を広げてみよう、今は力が足りなくても、何年かかっても良いものを作ろうと考えはじめました。

高松さん(右から二人目)と調査中の記念撮影。左端は自然研究会の原動力の土岡会長

NextPublishing Authors Pressを選んだ理由

自分たちがやりたいスタイルの出版が、

ここでなら叶えられる

清水さん 僕たちはこれまでにも、論文、展示、学会発表、講演会、野外観察会、LINEスタンプ、小学校での出前授業、自治体の副読本、新聞・ラジオ・テレビ出演など、さまざまな方法で情報発信を進めてきました。

でも、講演会では深く話を伝えることができますが、多くの人に伝えることはできません。LINEスタンプは多くの人に知ってもらうきっかけになりますが、深い情報を伝えることはできません。そこで次に目指したのは、どうすれば「より深く」「より広く」「わかりやすく」伝えられるのか。

そんな折、出版社からお声がけいただいたこともあり、山﨑くんと議論を重ね、試行錯誤しながらたどり着いたのが、「見開きで右ページがフルカラーのマンガ、左ページが専門的な解説」というスタイルでの出版です。

しかし、テーマがマニアックすぎることや、マンガ形式での出版例がなかったことなどから、その出版社ではこのスタイルは受け入れられませんでした。でも、出版社が出せる形に合わせるのではなく、我々が一番良いと思ったものを作りたいと思ったんです。

そこで出会ったのが、ネクパブでの個人出版です。「一見、難解と思われがちな環境問題をマンガを通じてわかりやすく、より多くの人に、そしてより深く伝えたい」。我々の思う最適なスタイルでの出版がここでなら叶えられる、そう確信しました。

山﨑さん サービスの面でもネクパブには他社にはない利点がいくつもありました。何度も原稿データをアップロードしなおせる点や、出版前に見本書籍を作って仕上がりを確認できることは、初めて本を作る身としてはとてもありがたかったです。

実際に本を作ってみて

スマホの音声テキスト変換アプリも活用

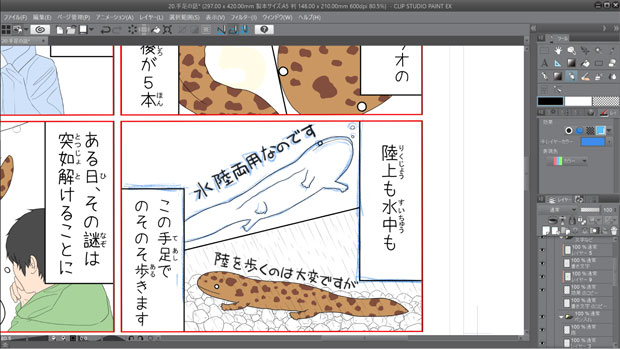

清水さん 本の作り方としては、修正がしにくいマンガを先に仕上げつつ、それに合う形で文章を仕上げていきました。休日に10時間くらい部屋にこもって、延々と話をしながら作っていったので大変でしたね。その後も、飯食って呑んで銭湯行ってそこでも話して(笑)。通常の業務+αの作業になるので、ついつい後回しになりそうなところを、山﨑くんに尻を叩いてもらいました。

文章は、スマホの音声テキスト変換アプリを使って、二人でしゃべっていることをテキストデータにしていきました。僕らは机に向かうと言いたいことが上手にでてこないというか、ざっくばらんに話しているからこそ出てくるネタというのがすごく多いんです。

山﨑さん 子どもにも親しみやすいように、話すような文章を作りたかったので、このやり方は正解だったと思っています。僕がいくつかのテーマを清水さんにふり、それに対して清水さんが到底1ページに収まらないほどの内容を語りたおしてくれる。それを僕が1テーマ2ページ分に収まるように削ぎ落とし、内容の濃いものに落とし込んでいくという流れで作りました。

清水さん 僕は研究者なので、掲載したいこと、主張したいこともいっぱいありますし、偏らずに中立で、科学的な話にしたいと思っていろいろと話してしまうんです。そこを山﨑くんが全体の流れやバランス、難易度などを考えておもしろおかしくマンガで表現してくれたので、とても嬉しかったですね。かなり苦労もあったと思います。

山﨑さん マンガを描いたのは初めてだったので、文字数の制限、動き、1ページで話を完結させるなど、本当に難しかったです。人物は、部屋で自分でポーズをとって自撮りしては、それをタブレットでトレースして描いていきました。端から見るとかなり怪しいです(笑)。最初の一年くらいは自力で描けるように練習していたんですけど、世に出せるレベルに近づけなかったので、時間的なことを考えてそのような形にしました。

本づくりでこだわった点

最前線の研究を、子どもたちにもわかりやすく

清水さん オオサンショウウオは寿命が長いので、僕たちが高松さんから引き継いだように、僕たちも子どもたちに引き継いでいかないと守ることができません。ですので、頭の中には常に子どもたちの存在があります。小学校での授業でもそうですが、専門的な内容をいかにわかりやすく伝えるかというところはいつも意識しています。

学術論文は難解で気軽に手に取られるようなものではありませんが、その内容については広く知ってほしいと思いました。研究の最前線、専門家レベルの内容を楽しみながら読めるようかわいらしいマンガにし、より詳しい内容は文章ページでフォローする、わかりやすさと詳しさの両立に徹底的にこだわりました。

山﨑さん 原稿も、熱くなって作っている僕らだけでは気付かないような部分が出てきます。3名の監修者からそれぞれの視点で意見をいただくことで、誤解を与える表現になっていないか、専門家目線で間違っていないかなど、自分たちだけでは気づかない部分を整えていくことができました。

あと、伝えたいことはどうしても重い内容になってしまうので、楽しいコマを増やしたり最後には明るい展開を入れたりと「また読みたい」とか「自分も関わってみたい」と思ってもらえるような本を目指して描きました。

観察会の様子。皆さん興味津々、恐る恐るやさしく触れ合います。

出版後の状況・反響

POD出版アワードでの入賞が、活動のさらなる推進力に

清水さん この本の販売数の6割はAmazonでの販売です。全国から熱い好評の声をいただいていまして、伝えたかった層に確実にアプローチできていると感じています。

残り4割は著書割引で購入して、環境保全意識の高い企業や、子どもたちを対象にした観察会、講演会での補完資料として配布するなどして活用しています。「実物に見て触れて体験する学習」と、「本を読み、目に見えない部分を知る学習」を合わせることで、「実物だけ」や「本だけ」では到達できない、極めて高いレベルでの自然環境保全への意識が育っていると感じています。

Amazonで本を買ってくれた全国の小中学生からは、我々の行う野外調査への参加希望の手紙が届いていて、「本で知り、実物に触れて理解を促進させる」という逆方向の流れもすでに生まれ始めています。

先日、地元の小学校で出前授業をしてきました。クイズ形式で行うのですが、みんながバーンと手を上げて、ほぼぜんぶ答えてくれるんです。めちゃめちゃ詳しいんです。何が起きているのかと思ったら、この本が学級図書になっていて、各クラスの本棚にあって、みんな読んでくれていたんです。ネタバレなので授業としては面白くなかったかもしれないですけど、とても嬉しかったですね。

ちなみに、この本に登場するオオサンショウウオのキャラクターは、その小学校で「オト丸」と名前を付けてもらい、スクールキャラクターに登録されています。

今年はネクパブPODアワード2020でグランプリをいただいたので、賞金で4〜6年生の全員に、この本をプレゼントさせていただきました。教室の本はヨレヨレになるほど読んでくれていたので、子どもたちはすごく喜んでくれました。

受賞の反響は大きいです。教材として使っている本が対外的にも評価されたことで、みなさんがより熱心になったような印象を受けます。コロナ禍の中、今年もぜひ様々な企画をやりましょうという推進力にもなっています。新聞社が我々の活動にスポットをあてた特集を組んでくださったりもしました。

また、私の職場の先生もネクパブで本を出したいという話になり、『永遠に残したい曽根干潟』という本を出版されました。天然記念物のカブトガニを含む絶滅危惧種が多く生息している、まれに見る生きものの宝庫の世界的価値について解説している本です。こういう本も、POD出版だからこそですよね。

今後の活動予定

遥か遠くにあった理想が、POD出版をきっかけに目の前に

清水さん 2020年3月には、僕たちが展示を監修・デザインしたオオサンショウウオの保護施設「オオサンショウウオの宿」が自治体の支援によりオープンし、より多くの方が実物のオオサンショウウオを目にできるようになりました。いまは限られた子どもたちしか体験できていない「実物」と「本」を併用した複合的な学習を、より多くの方が体験できるようになれば、自然環境保全への理解は格段に進んでいくと思います。

皆さんが小学生の頃、同じ学年に一人くらい、生き物が大好きな子がいませんでしたか? 僕たちがアプローチしたいのは、まさにそんな子どもたちなんです。でも生き物が大好きだったとしても、自分で生物の保全に取り組もうとする子どもはほとんどいません。なぜなら、それを指導できる先生に出会える機会がないからです。

もし、そうした子どもたちがこの本を手に取り自然環境保全を志してくれたら? これまで指導者に出会えずに埋もれていた「学年に一人しかいない生き物好き」は、全国で見れば「数千人にも及ぶ、まだ見ぬ地球環境を守る戦士」です。

僕たちが体験している自然環境保全の最前線の情報を、POD出版を通じて正しく伝えることで彼らの心を動かし、彼らが見聞きした事を発信し行動していけば、保全に関する理解は飛躍的に広がり、ひいてはオオサンショウウオの住みやすい川作りに繋がると、僕たちは本気で考えています。

これは出版前には遥か遠くに見据えていた「理想」だったのですが、ネクパブでのPOD出版によって急速に「実現」に近づいていると感じています。

山﨑さん 本もマンガも作るのは初めてでしたし、なかなか上手く書けない時間もとても長くあって、諦めそうなことも何度もありました。でもどうしても伝えたいことはあって、応援、協力してくれた方々の思いも残したい。多くの人に支えられながらなんとか完成させることができました。

作りたいという熱量があれば、こうして作品を世に出すことができる。ネクパブのPOD出版は、すごく遠くにしか見えなかった、できないと思っていたことをできることに変えてくれた、僕にとってはそんな素晴らしいツールです。

2020年8月5日 オンラインにて取材

プロフィール

清水 則雄 さん(右)

広島大学総合博物館准教授。動物生態学の専門家。本文担当。2011年からオオサンショウウオの保全に取り組む。NHK「ダーウィンが来た!」他、メディア出演多数。

山﨑 大海 さん(左)

イラスト担当。オオサンショウウオの保全研究で、東広島市の論文表彰事業の最優秀賞を受賞。同市教育委員会からの依頼で小学生向けの副読本を執筆(1万部配布)。上記の保護施設のパネルデザインを担当。

無料の個人出版を体験してみてください!

パブファンセルフユーザーさんによる出版体験談、いかがでしたでしょうか? ご参考になれば幸いです。パブファンセルフは、会員登録やサービス利用料はもちろん、基本的に出版費用は無料です。読者からの注文のたびにアマゾンで1冊ずつ印刷・製本・発送されるPOD出版(プリント・オン・デマンド)なので、在庫も初期費用も必要ありません。

また、アマゾンで本を出版することの宣伝効果は絶大です。多くの人が一度は利用したことがあるアマゾンなら安心感もありますので、本を手に取りやすい利用者も多いことでしょう。

ぜひ、下の登録フォームよりパブファンセルフを体験してみてください。

みなさまにご利用いただけることを心よりお待ちしています!

CASE STUDY漫画 NEW 手元にあるツールと、自分で得た情報だけで CASE STUDY実用書 NEW 本が売れない!からのスタート。 CASE STUDY料理本 NEW 超アナログ人間だったはずの私が、 CASE STUDYテキスト 本を作ることで CASE STUDY実用書 まず電子書籍で出版、 CASE STUDY専門書 出版社からは出せないような、 CASE STUDY同人誌 メンバー全員が主役になれる本。 CASE STUDY翻訳書 「読者の欲しいをカタチに!」で古典翻訳を7冊。 CASE STUDYテキスト 何かの専門に特化している人は、 CASE STUDY実用書 障害者になったからといって ほかにも多種多様な方が出版しています

試行錯誤して作りました。

リピーター獲得の秘訣は、

情報発信×読者の声×改訂版。

初めて買ったパソコンでパンのレシピを個人出版。

オオサンショウウオの住みやすい社会を作る

僕たちはそんなことを本気で考えています

それを数冊分まとめてネクパブで紙の本に。

共通の利点は、内容をアップデートしやすいこと。

究極の犬マニア向けの本ができました。

初めてだったけど、なんとか完成しました。

秘訣は作る前から読者を巻き込むこと。

SNS、YouTube、そしてネクパブやろう。

社会とつながることを諦めたくない。